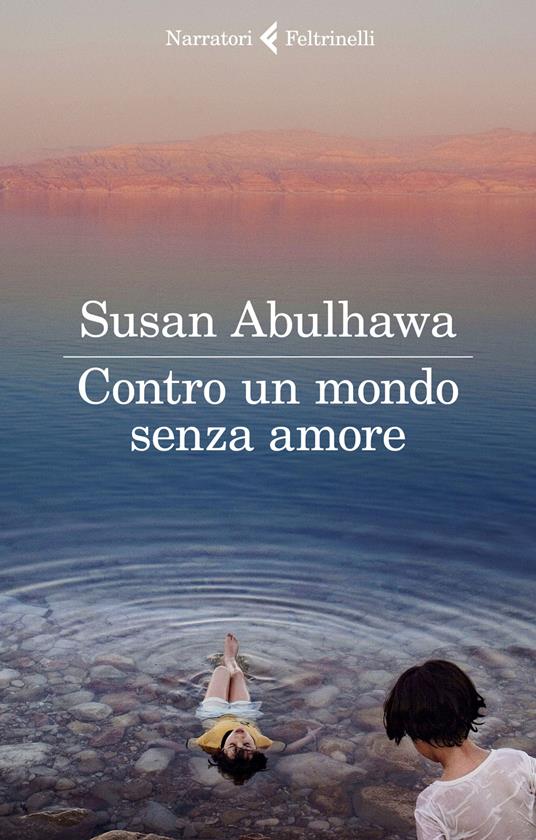

“Contro un mondo senza amore”: in viaggio verso la resistenza

Come sempre Susan Abulhawa ci porta in un mondo femminile e prospero, ricco di risorse, di forza, di coraggio, di paure e dolori che invadono la pagina.

Le donne della storia si rendono protagoniste di un dolore che le vorrebbe vittime e che invece le rende sempre più padrone del proprio destino.

Nahr, fiume, scorre fra le pagine con la sua impetuosità e con la semplice voglia di vivere, libera dalle occupazioni del cuore, della mente, del ventre, della terra.

Nahr è rivoluzionaria, è puttana, è prigioniera, è madre, è sposa, è Fiume e Diamante e speranza. Nahr è una resistenza silenziosa che non chiede pietà né comprensione, ma solo di continuare a esistere secondo le proprie volontà.

Il limbo

Nata in Kuwait da profughi palestinesi immigrati forzatamente a seguito della Nakba, la vita della protagonista del libro, Nahr, è un limbo. La protagonista non si sente mai davvero a casa, mai completa. Quando si trova in Giordania sente la mancanza della sua terra natia, ovvero il Kuwait. D’altro canto quando è in Palestina, nonostante si sia ricongiunta alle sue origini, le manca tanto il Kuwait quanto la sua famiglia natale che vive in Giordania. La condizione di Nahr è facilmente paragonabile alla condizione di esistenza di milioni di palestinesi. Questo significa essere esiliati dalla propria madre patria: restare sospesi fra frontiere chiuse senza mai sentirsi completi da nessuna parte.

“Amavamo il Kuwait e nel contempo ce l’avevamo con lui, proprio come lui ci amava e ci respingeva al tempo stesso”.

Ci si sente frammentati, in una situazione precaria. Si appartiene a un luogo ma allo stesso momento parti di noi risiedono altrove. Per cercare una stabilità in questa condizione la nonna di Nahr utilizza come arma di difesa la testardaggine e la durezza. Lei appartiene alla prima generazione di profughi palestinesi immigrati a seguito della prima guerra arabo-israeliana e dunque incarna perfettamente il significato di sentirsi esclusi dalla propria terra: costretta a fuggire tante volte, illusa allo stesso tempo di poter tornare a casa e mai rientrata davvero.

“Già negli anni settanta i buoni samaritani occidentali avevano cercato di avvicinare i bambini palestinesi e quelli israeliani, come se la nostra condizione fosse solo un’inimicizia tra parti uguali che non si sopportavano invece che l’ultimo maledetto progetto di colonizzazione rimasto al mondo”.

Cubo

La protagonista ci narra la sua storia da una cella ad alta sicurezza, soprannominata “il cubo”, all’interno di un carcere israeliano.

Il contesto del cubo e della prigionia interrompe la narrazione a scatti, quasi violentemente, con la sua crudezza e la sua incredibile disumanità. Le condizioni all’interno di questa cella disumanizzante sono deprecabili, e mentre Nahr narra le sue vicissitudini all’interno della prigione sta anche dipingendo un’efficace metafora della condizione palestinese. Proprio come all’interno del cubo, i palestinesi vivono in balia di un controllo esterno, di un oppressore che ha potere assoluto su di loro, sulle loro funzioni, sui loro diritti, sul loro essere umani.

L’unico modo che resta a Nahr per combattere l’oppressione sistematica è usare il proprio corpo, unica arma rimasta in suo potere. Usa i suoi fluidi corporei e la sua fisicità per mandare messaggi e per ribadire, per l’ennesima volta, la sua volontà incessante a non cedere. Il debole, ma significativo, controllo che Nahr esercita sulle proprie funzioni fisiologiche interrompe quell’oppressione sistematica che lei vuole ribaltare, e lei non smetterà mai di creare e gioire di questi momenti di instabilità per far capire quanto la sua volontà di sopravvivere sia forte.

Identità palestinese

Uno degli elementi fondamentali che permette di costruire l’idea di comunità, di popolo e di nazione, oltre che il radicamento geografico nel territorio, è proprio il legame con le proprie tradizioni. Questo legame permette infatti di condividere delle radici storiche in comune che porta a sentirci appartenenti alla stessa nazione. La cultura gastronomica condivisa è fondamentale nella costruzione di un’identità perché essa è un elemento essenziale di ciò che siamo e di come immaginiamo noi stessi e la nazione. Basti pensare a quanto noi italiani ci sentiamo identificati in un piatto di pasta!

Nel romanzo sono presenti numerose descrizioni dettagliate dei cibi tipici palestinesi, tanto che, in alcuni tratti, la narrazione risulta così esaustiva da permetterci di immaginare visivamente le varie prelibatezze. Inoltre, all’interno del romanzo ritroviamo anche il racconto della festa della raccolta delle olive. La stagione della raccolta è una tradizione palestinese millenaria in cui tutti i livelli della società palestinese partecipano, trasformando così questa attività in una vera e propria festa nazionale e tradizionale.

Oggi questa festa è diventata purtroppo un’attività di resistenza contro l’occupazione militare straniera. L’ulivo e molti altri oggetti legati alla civiltà rurale sono diventati nella diaspora i simboli dell’identità palestinese. L’insistenza su questi simboli è fondamentale per rafforzare il legame con la terra e il carattere autoctono della popolazione palestinese e dunque la legittimità delle loro rivendicazioni. La raccolta è un elemento identitario e tradizionale che si svolge sempre con le stesse modalità.

Tuttavia, di repente, durante questa festa vengono attaccati dai coloni israeliani, i quali portano avanti un atto di terrorismo in cui un bambino perde la vita. Andare ad intaccare la tradizione palestinese legata all’ulivo significa minacciare il popolo palestinese e la sua identità. Questo episodio si configura come metafora perfetta dell’occupazione israeliana: un atto violento arriva improvvisamente a interrompere questa tradizione, proprio come gli israeliani, con la violenza, hanno usurpato i territori palestinesi. Pensiamo che l’autrice attraverso queste narrazioni legate al tema dell’identità abbia voluto urlare al mondo che esiste una cultura palestinese, la quale ha voglia di essere espressa e non repressa dagli occupanti.

“Ci ho pensato molto e ho deciso di usare i motivi principali delle thobe di Gerusalemme, perché ci stanno cancellando dalla sua storia e dalle sue pietre”.

Mamma

In tutta la sua semplicità, la mamma di Nahr è uno dei simboli più vividi dell’identità palestinese. Nel suo cuore, e nelle sue mani abili a tessere, è nascosta la bellezza della cultura palestinese.

La madre di Nahr inizialmente si vergogna terribilmente della sua capacità di tessere magnifiche thobe dai motivi articolati. Come a simboleggiare la paura di abbracciare completamente la propria cultura e le proprie radici, la mamma nasconde questo talento incredibile, e sua figlia non dimostra alcun apprezzamento per questa abilità materna. Anzi: preferisce sposarsi con vestiti alla moda, e incoraggia l’insicurezza materna fino quasi a disprezzare le sue thobe e, con esse, le sue radici.

Fino al matrimonio con Bilal, in cui la bellezza dei motivi decorativi che la madre cuce per lei la convincono dell’unicità di quel talento, e con lei sembra convincersi anche la madre. Fino a poco prima, la donna si era convinta che fosse più dignitoso avere un lavoro d’ufficio e si era augurata questo per la figlia e per se stessa.

“Non te ne faccio una colpa. Se avessi avuto la possibilità di andare a scuola, avrei fatto come te. Sei una bambina intelligente. Un giorno avrai un lavoro d’ufficio, non come me, che so soltanto ricamare un passato che non tornerà mai più”.

Come in un processo complesso di presa di coscienza della propria identità, Nahr si ritrova a rivalutare questa convinzione, che vede un lavoro di ufficio superiore alla millenaria tradizione del cucito.

La mamma di Nahr è un ponte fra due mondi differenti ma ugualmente sconvolti, quello della nonna e quello di Nahr. La nonna è nata e cresciuta in Palestina fino all’inizio dell’occupazione, e la sua vita da profuga l’ha segnata per sempre. Dall’altro lato c’è Nahr, nata straniera e che riscopre le proprie origini solo alla fine della narrazione. Fra queste due figure si staglia la madre, forte, capace di mantenere un equilibrio in quelle tre esistenze flagellate, una donna che si mortifica e si nasconde in un matrimonio infelice ma che saprà tessere la propria storia grazie a se stessa, e a nessun altro.

“Avrei dovuto essere un’altra, agli antipodi della persona disonorata, stuprata ed esiliata che ero, per poter apprezzare il fatto che mia madre, una vedova semplice, con un’istruzione elementare, fosse in realtà un’artista straordinaria. Mama confezionava bellezza e con il suo talento custodiva la nostra cultura e la nostra storia. E io, figlia ingrata, l’ho capito solo adesso”

Il ballo

Nahr è ballerina, è nata ballando proprio come le altre donne della sua generazione. Il ballo l’accompagna in tutti i momenti della sua vita. Balla durante il matrimonio in cui conoscerà Um Buraq, balla per sedurre gli uomini che con i loro soldi permettono alla sua famiglia di pagare l’affitto in Kuwait, balla nel cubo per sopravvivere, compara il ballo alla rivoluzione che bisogna portare avanti per liberare la Palestina dai coloni sionisti. Il ballo per Nahr è disordine e caos, è il suo corpo che si muove in libertà senza che nessuno, neanche lei stessa, debba controllarlo. E’ l’unico momento in cui è davvero libero dalle catene dell’oppressione israeliana, patriarcale, sessuale. Ballare è un atto antitetico all’ordine imposto dagli israeliani che quotidianamente costringono i palestinesi a mettersi in fila in ordine ai posti di blocco. “E’ un frammento di caos in mezzo a uno scenario perfettamente organizzato”. Per questo nel romanzo Nahr afferma che fare la rivoluzione è come ballare. Bisogna scegliere la musica giusta e solo a quel punto i vari gruppi di palestinesi senza doversi organizzare sapranno già cosa fare perché la musica guiderà i loro corpi alla rivoluzione.

“La musica orientale è la mia colonna sonora e ballare è l’unica appartenenza che rivendico, la sola religione che riconosco”

La donna

L’autrice dipinge una realtà in cui le donne hanno il permesso di essere soltanto angeli del focolare, madri fedeli e mogli sottomesse; oppure rivoluzionarie etichettate come puttane e per questo emarginate. La nostra Nahr non rientra in nessuno di questi ruoli, e al contempo rientra in tutti questi. La sua esperienza di vita, che la porta a sperimentarsi in tutti i ruoli che le vengono concessi, la rende un essere umano completo che – suo malgrado – conosce tutti i tipi di sofferenza. Nella sua vita coesistono la madre, donna mite e dal ruolo tradizionale, e Um Buraq, una ribelle, che infrange sistematicamente le norme sociali che la vogliono sottomessa e spaventata. Il ventaglio di personaggi femminili che Abulhawa offre al lettore è variegato, a testimoniare le infinite sfumature che definiscono l’essere donna.

Nahr affronta anche un’esperienza estremamente traumatica e relazionata alla sua unica gravidanza. La gravidanza è il momento in cui, forse per la prima volta, Nahr riafferma la propria volontà sul proprio corpo, e riesce a usarlo strumentalmente per ciò che desidera ottenere. Essere madre, ancora una volta, si contrappone all’essere una prostituta, come se per una donna non vi fossero altre possibilità.

Nahr e Um Buraq discutono spesso del “fardello della responsabilità”, ovvero della spada di Damocle che pende sulla testa di ogni donna e che la costringe a preoccuparsi non solo per le proprie azioni, ma anche per i pensieri altrui che sarebbero potuti scaturire da tali azioni. La società carica la donna di infiniti doveri e responsabilità, un fardello da cui Nahr cerca di liberarsi durante tutta la narrazione.

Se gli uomini hanno sempre rappresentato l’oppressione e la violenza, l’amore con Bilal è invece liberazione, è pura spiritualità, è riscoperta del proprio corpo come non necessario, è esplorazione delle emozioni più profonde senza trattenersi dal viverle appieno. La libertà di Nahr passa attraverso un uomo e poi l’altro, senza mai lasciarle completa indipendenza da un uomo. Se prima la giovane cerca un matrimonio per essere felice, poi inseguirà disperatamente il divorzio, rimanendo sempre così sotto l’influenza arbitraria di un uomo. Durante gli anni da prostituta gli uomini giocano ancora un ruolo fondamentale nella sua indipendenza, fino a quando non incontra Bilal. Anche se si può sicuramente vedere tale incontro positivamente, per l’ennesima volta la liberazione e la serenità di Nahr passano attraverso un uomo.

“Bilal stravolse ogni cosa, ridefinì completamente il mio universo. Credo che sia stata la prima volta in cui abbia davvero voluto un uomo. Il mio corpo lo desiderava emotivamente, psicologicamente, intellettualmente, e anche fisicamente”

Proprio gli uomini ricoprono un ruolo più sostanziale, se comparati con le figure offuscate che popolano il primo libro di Abulhawa, “Ogni mattina a Jenin”. In questa storia, gli uomini sono agenti di cambiamento, vivono le proprie storie, i propri amori, i propri errori e le proprie conquiste. In questo romanzo gli uomini incarnano valori assoluti in maniera più netta delle donne, ma viene loro concesso il privilegio della complessità, quasi totalmente negato nel precedente libro.

Il corpo della donna è territorio di battaglia. La donna viene occupata, posseduta, torturata, proprio come una terra colonizzata. La fisicità per Nahr è un tema complesso, e il viaggio alla scoperta del suo corpo e del piacere è travagliato: se prima riesce a fare l’amore in preda ai fumi dell’alcol, poi inizia a farlo per lavoro, disgustata dalle violenze e dall’uso del suo corpo. La gravidanza mai portata a termine sconvolge ancora una volta i limiti del suo corpo, che lei crede proprio ma che ancora una volta viene ridefinito da un uomo, con violenza. Proprio Nahr, che di lavoro fa l’estetista e si prende cura del corpo altrui, vede il proprio come un nemico e qualcosa da rifuggire e sconfiggere. Quando si apre con Bilal e gli confessa che non crede di essere in grado di fare sesso, e lui le risponde nello stesso modo, i due si rendono conto che il distaccamento dalla fisicità – tanto dolorosa per entrambi – è forse l’unica maniera per vivere a fondo il proprio amore.

Il corpo di Bilal e di Nahr è segnato dalle battaglie e dalle prigionie che hanno vissuto: le cicatrici, le menomazioni, tutto ciò che li fa sentire meno adatti al proprio ruolo, rinnova nello sguardo dell’amato e dell’amata ciò che forse non riescono a dirsi a voce.

Contro un mondo senza amore

Abbiamo cercato di comprendere il significato del titolo del libro e ne abbiamo dedotto una nostra interpretazione. Pensiamo che Nahr possa davvero schierarsi contro un mondo senza amore perché ha esperito nel profondo e attraverso esperienze drammatiche cosa significa non ricevere amore, non sentirsi amata. E solo quando tocchi il fondo, quando tutto diventa nero che comprendi cosa ti è stato tolto e cosa significa davvero amare e sentirsi amati. L’amore la salva e le concede un respiro di vita in un mondo che vuole affogarla nel dolore. L’amore per la sua patria d’origine, per i suoi antenati e le loro battaglie le fa venire la voglia di lottare e l’amore per Bilal la porta a riscoprire “la gioia pura e perfetta”. Anche l’amore che ha remato in passato contro di lei, ovvero quello del primo marito per il soldato israeliano, si rivela comunque un ponte che le permette di conoscere Bilal. E così che l’autrice vuole celebrare l’amore in tutte le sue sfumature considerandolo come ciò che rende il mondo il posto un mondo migliore. Quando l’amore entra nella sua vita allora capisce che senza non è vita.

“Non vedo in quale altro modo saremmo potuti sopravvivere al colonialismo. Considerando la nostra condizione, io credo che Baldwin, quando dice ‘amati tra di noi’, non alluda soltanto ai viventi. Sopravvivere amandoci l’un l’altro significa anche amare i nostri antenati. Conoscere il loro dolore, le loro battaglie e le loro vittorie. Significa amare la nostra memoria storica, chi siamo, da dove veniamo”.

Avana Amadei

Giorgia Facchini